相続手続きについて

相続手続きの流れ

相続人様よりお亡くなりになられた方の当社お取扱店へ相続のご依頼をしてください。

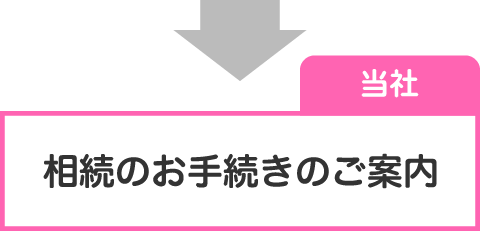

ご依頼の際、当社より相続のお手続きについてご案内いたします。

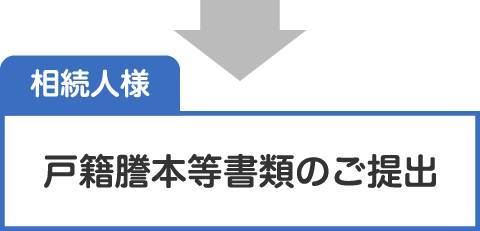

当社へ戸籍謄本等をご提出ください。

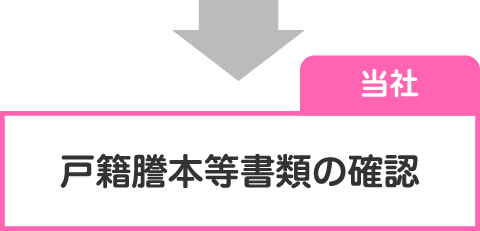

ご提出いただいた戸籍謄本等により、お手続き方法や相続人の確認をいたします。

確認後、当社より相続財産のお振り替えに必要な書類をお渡しいたします。

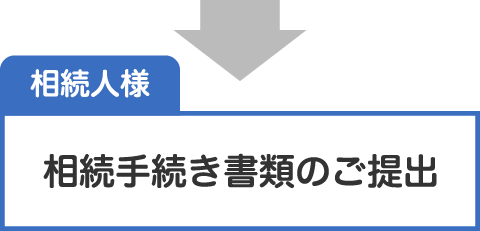

相続財産の振り替えに必要な書類にご記入・ご捺印いただき、当社へご提出ください。

必要な書類がすべて整いましたら、相続財産の振り替え手続を行います。

相続財産の振り替え手続が完了しましたら、代表相続人様へご連絡いたします。

手続き方法とご用意いただく書類について

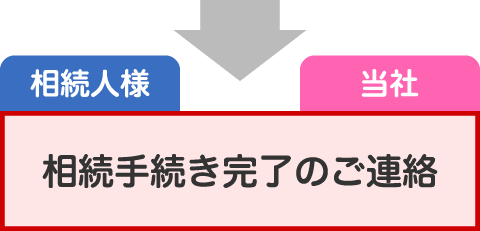

相続手続きのためにご用意していただく書類は、「遺言書」、「遺産分割協議書」等の有無やその内容などによって異なります。

以下の図に沿って必要となる書類のご確認をお願いします。

※「遺言執行人」を選任している場合は、手続き方法および必要書類が異なりますので、その旨お申し出下さい。

〔ケース1〕当社所定の様式で相続の手続き

ご用意いただく書類

- 被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本)」

- 法定相続人全員の「戸籍謄本」(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

- 法定相続人全員の「印鑑証明書」(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

〔ケース2〕遺言書による相続の手続き

ご用意いただく書類

- 遺言書(公正証書遺言以外の場合は、検認調書を含む)

- 被相続人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本、住民票除籍、死亡診断書など)

- 当社の相続財産を引き継ぐ方と被相続人の関係が把握できる書類(戸籍謄本等)

※遺言執行人が選任されている場合、または遺言書の記載内容が当社の相続財産をすべて網羅していない場合、上記以外にご用意いただく書類が追加で必要となる場合があります。

〔ケース3〕遺産分割協議書による相続の手続き

ご用意いただく書類

- 遺産分割協議書

- 被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本(除籍謄本)」

- 法定相続人全員の「戸籍謄本」(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

- 法定相続人全員の「印鑑証明書」(当社受理日前6ヵ月以内発行のもの)

〔ケース4〕調停・審判による相続の手続き

ご用意いただく書類

- 審判書または調書

※審判書または調書に記載の内容が、当社の相続財産をすべて網羅していない場合、上記以外にご用意いただく書類が追加で必要となる場合があります。

書類の記載について

「遺産相続同意書」とは?

遺産相続同意書とは、当社における相続手続きの基本となる書類です。

相続とは、遺言書もしくは法定相続人の間で協議のうえ作成した遺産分割協議書に基づいて相続を行います。遺産分割協議書には誰が、どの相続財産を相続するのかを具体的に記載し、相続財産の受取人を特定できるようにして内容を明確にしておくべきです。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためや相続手続上必要な場合もあるので、作成しておくことが望ましいです。また、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用する場合があります。

当社では、遺言書がない場合および遺産分割協議書を作成していない場合、相続財産を相続人様へ引き継ぐため当社の相続財産について「遺産相続同意書」を法定相続人様全員にご記入・ご捺印していただき、遺産分割協議書に代わりご提出いただきます。

※本書には、ご署名者の印鑑証明印をご捺印のうえ、「印鑑証明書」を添付してください。

特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書

兼 相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書とは?

お亡くなりになられたお客様(被相続人)の相続財産を、どなたが、どのように引き継ぎされるのかなどの振り替えの指示を当社へ行っていただくための書類です。

また、被相続人様が特定口座または非課税口座(NISA口座)をご開設いただいている場合は口座の閉鎖が必要となりますので、その口座の閉鎖指示書も兼ねております。

※特定口座または非課税口座の開設状況については、当該用紙をお渡しする際にご説明いたします。

戸籍謄本

戸籍謄本をご提出いただく目的は?

- 被相続人の死亡を確認すること。

- 法定相続人の範囲を確認すること。

被相続人が生前に相続財産の受取人を決めていない場合、相続財産は、原則として法定相続人全員の共有財産となるため、その処分には法定相続人全員の同意が必要となります。

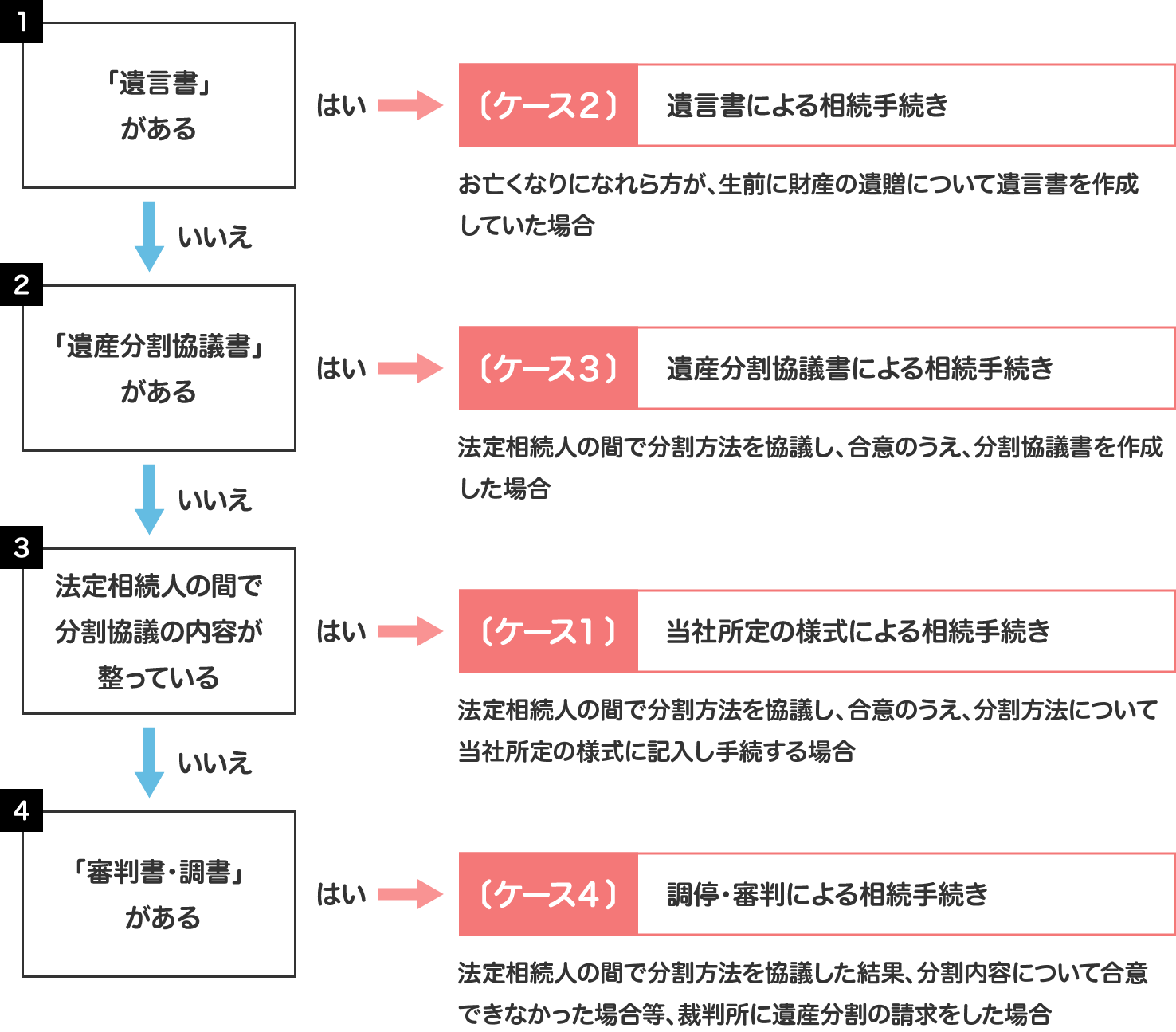

当社では、法定相続人全員を確認するため、戸籍謄本により被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの調査・確認を行っております。

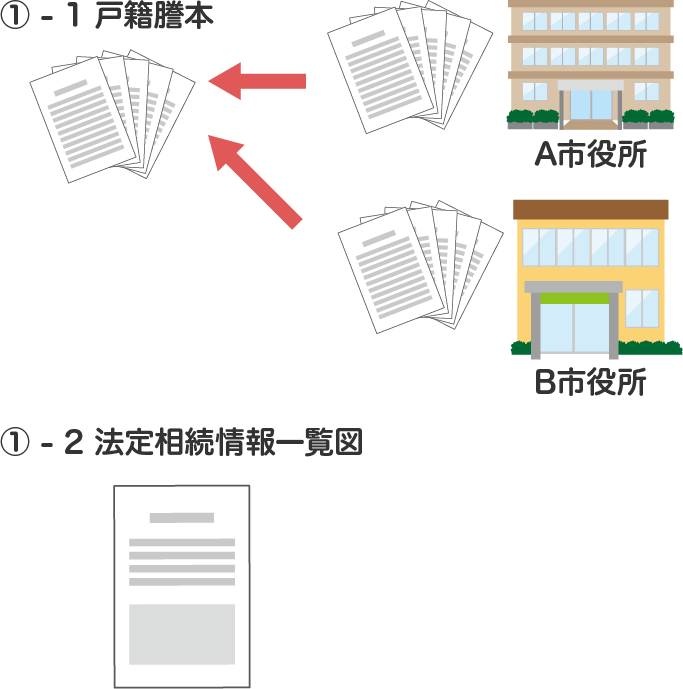

そのため、被相続人が出生から死亡までに「複数の戸籍に属している場合」には、そのすべての謄本をご準備いただく必要があります。

特に相続人が多数の場合は、代襲相続が発生している可能性もあるので、その調査の範囲を拡大しなければなりません。また、本籍を転籍している場合や戸籍改製等により移記されていない場合は改製原戸籍の確認も必要となります。

「複数の戸籍に属している場合」とは?

戸籍を移る主な理由

- 婚姻または養子縁組などによる他の戸籍への移籍

- 現在の戸籍を取得すると、婚姻などの前の戸籍に属していた期間の情報が記載されていませんので、婚姻などの前の戸籍謄本(ご両親のものなど)を取得する必要があります。

- 本籍地の移転

- 移転前の本籍地にて戸籍謄本を取得する必要があります。

- 法令の改正による新戸籍の作成(戸籍の改製)

- 戸籍のコンピュータ化などにより、戸籍が改製されている場合、「改製原戸籍」(改製前の戸籍)を取得する必要があります。なお、コンピュータ化による改製後の戸籍は「全部事項証明書」の名称で発行されます。

例)結婚し、夫の戸籍に入り、その後、戸籍が改製された場合

※この場合、戸籍謄本は、3種類必要になります。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、相続人または代理人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。

相続人または代理人が法定相続情報証明制度を利用した場合、登記官より認証文付き法定相続情報一覧図の写し(以下、法定相続情報一覧図という)が相続人または代理人へ交付されます。(手数料無料で必要な数通を交付)

法定相続情報一覧図は、相続登記を含む各種相続手続きで戸籍謄本に代わる公的な書類として利用が可能です。

※詳しくはお近くの法務局へお問い合わせください。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

① 申出(法定相続人または代理人)

① - 1 戸籍謄本等を収集

① - 2 法定相続情報一覧図の作成 (法務局HPに掲載)

① - 3 申出書を記載し、上記1・2の書類を添付して法務局(登記所)へ提出

② 確認・交付(登記所)

② - 1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

② - 2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

③ 利用

各種の相続手続きの利用(戸籍の束の代わりに各種手続きにおいて提出が可能に)もちろん、当社の相続財産の相続手続きにおいても利用可能です。

※この制度は、戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおりの戸籍の束で相続手続きを行うことを妨げるものではありません。